ハイタイ!

東京から沖縄に移住して8年目、シンママフリーランスのRIKA(@rikaokda)です。

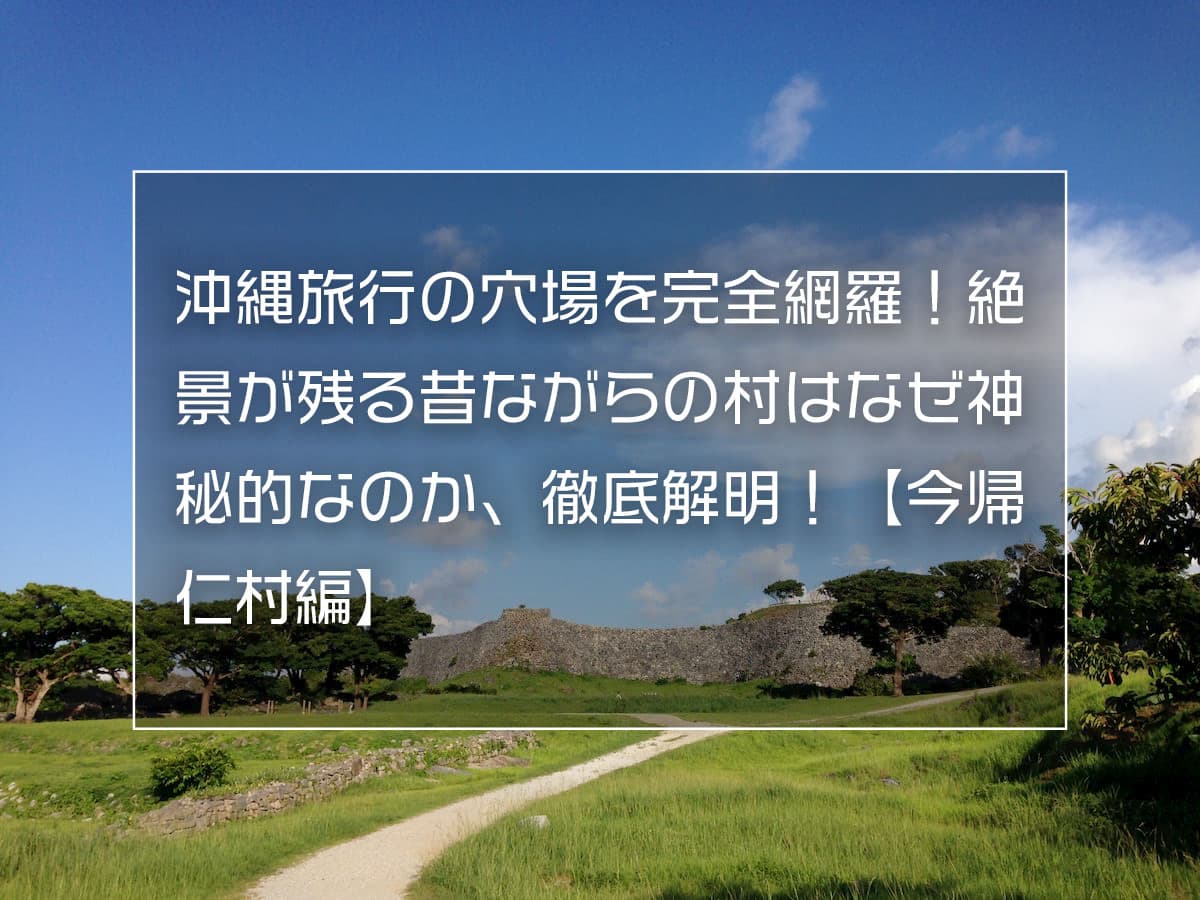

古き良き沖縄の雰囲気が残る沖縄県北部の小さな村『今帰仁村(なきじんそん)』。

ゆっくりと訪れると誰しもが感じる、神の存在。

なぜ今帰仁村には沖縄の雰囲気が残っているのか。

観光地化されていない超穴場の村に残る歴史をちょっと紹介します。

大人になると、観光って歴史を知っていると楽しさ倍増になる!って気が付きませんか?

私は歴史や地理、嫌いで全然勉強しませんでしたが

子供達には、学んだ場所へ実際連れて行って身を以て『知っていると楽しい!』と

感じさせてあげられたらいいな、と思っています。

今帰仁村教育委員会が発行した『今帰仁村の自然』という教科書を元にご紹介させていただきます。

中国や東南アジアの影響を強く受けていた14世紀頃

14世紀頃の沖縄は、今帰仁を中心とする『北山(ほくざん)』、浦添を中心とする『中山(ちゅうざん)』、大里を中心とする『南山(なんざん)』の、それぞれの地にグスク(城)が築かれ、群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)の時代で『三山時代』と呼ばれています。

それが今の『今帰仁城跡』『浦添城跡』『南山城跡』なのです。

その中でも世界遺産に選ばれたのは『今帰仁城跡』だけ!

沖縄の世界遺産は、世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」と言って

沖縄県内の九つの資産により構成された遺跡群。

つまり、今帰仁城跡だけが世界遺産登録をされている訳ではなく、

九つ合わせて世界遺産登録されているのです。

今帰仁城跡の他に、

座喜味城跡(ざきみじょうあと)

勝連城跡(かつれんじょうあと)

中城城跡(なかぐすくじょうあと)

首里城跡(しゅりじょうあと)

園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)

玉陵(たまうどぅん)

識名園(しきなえん)

斎場御嶽(せいふぁうたき)

があります。

その頃、三山はそれぞれが明(当時の中国)と貿易を行い、当時の最先端の技術や文化を取り入れた中継貿易国として大いに栄え、日本よりも中国や東南アジアの影響を強く受けていたことがわかっています。

人はいつから沖縄で暮らしているのか

沖縄に最初にヒトが住み始めたのは化石人骨の研究から約1万数千年前とされています。

日本列島にヒトが住み始めたのが4万年前頃と言われているので

それからだいぶ後に沖縄に誰かが流れ着いたのですね。

日本列島の祖先はアフリカを出た私たちホモ・サピエンスと言われていますが

沖縄も一緒なのか、すごく気になりませんか?

なぜなら、沖縄の人たちは顔立ちと体型が日本列島の私たちとは違う気がするからです。

沖縄の女性って、びっくりする程の美人が多いのです。

大きな目、長いまつげ、高い鼻、仲間由紀恵さんのような美人が身近にいたりするのです!

絶対に別の祖先に違いない!と思い調べてみました。

沖縄の祖先

調べてみましたが、結局のところ分かりません!

諸説あるようなので、今度県立図書館で調べてみたいと思います。

が、ポリネシアの血が少しでも入っていると思いたい。

なぜなら、『モアナと伝説の海』のマウイみたいな人がいるから!

あんなにゴツくはないけど、そういう人が田舎に行けば行くほどいるから、、、。

それとも、日焼けをして体が大きいと誰でもああ見えてしまうのかな。

グスク時代

ヒトが住み始めたとされている約1万数千年前から1000年前ごろ、旧石器時代と貝塚時代を経て、

それからグスク時代へと突入します。

11〜13世紀頃の沖縄は、各地にグスクと称される地方の有力者(按司(あじ))による拠点が作られ、

群雄割拠の勢力争いの時代を迎えます。

沖縄県北部(やんばる)では北山(今帰仁)グスクを中心に権力が集約されはじめ、やがて数あるグスクの中で、今帰仁城を拠点に山北王がやんばる全域を支配した時代を迎えます。

やんばるとは、山原と各自の通り、山や森林など自然が多く残っている地域のことを言い、

場所で言うと恩納村より以北を指します。

山北(北山)王時代

13世紀末頃には明との交易などが行われていたことが中国の歴史書『明実録』に記録されており、

山北王『怕尼芝(はにじ)・珉(みん)・攀安知(はんあんち)』の3名の王の名前が登場します。

1322年頃に怕尼芝(はにじ)が北山王を建国し、その後珉(みん)、攀安知(はんあんち)が受け継いでいきます。

その王の城が、今帰仁城です。

この時代の北山の勢力範囲は今の金武町(きんちょう)以北、奄美地方までの広大な範囲だったそうです!

広域にわたる地域の中心となった今帰仁。

今でこそ人口1万人に満たない小さな村ですが

その人たちの祖先は当時、権力を持っていた人たちなのでしょうね!

その後、進貢貿易によって栄えた北山王国でしたが、1416年に中山王国の尚巴志によって滅ぼされます。

監守時代

その後、浦添を中心とする中山(第一尚氏)により三山が統一され、琉球王国が誕生しました。

首里政府から『北山監守』が派遣され、北山も中山の支配下へ組み込まれていきました。

北山監守とは、旧北山国の監視及び統治を目的として設けた琉球王国の官職のこと。

1470年には中央(中山)でも王権が交代し、第二尚氏王統の監守時代となり、

この時代になるとノロを中心とした琉球王府の祭祀による当時が形成されます。

以前の記事、今帰仁城跡や古宇利島のご紹介でも出てきたノロさん。

この時代から存在するのですね。

それにしても、尚巴志、凄いです。

中山を攻め滅ぼして自分の父親を王にし、あくまで自分は統一事業に尽力し、

中山の拠点を浦添から首里に移し今帰仁を攻略し今度は弟を看守に任命。

それから南山を攻め滅ぼし三山統一を成し遂げた、というツワモノ。

海外貿易にも力を入れ、中国、日本、朝鮮、東南アジアと外交を続け、

サトウキビもこの頃輸入され、栽培が盛んとなったようです!

しかも常に農民たちのことを気遣い、領地内の人たちからは絶大な信頼を得ていたそうです!

海外との交易も、領地の家来や農民たちに十分な休息を与えるために力を入れていたそうです!

しかもその尚巴志のルーツは今帰仁からフェリーで一時間の伊平屋・伊是名島にあると言われています。

やはり、全国統一を成し遂げられる人はただ強いだけではなく、人の気持ちが分かる人なんだな、と思いました。尚巴志、素敵な男性ですね!

その尚巴志が2017年、琉球テレビ放送でドラマ化されました。

「琉球歴史ドラマ 尚巴志」。

現在、どこで見られるのかわかりませんが、ハイライトはこちらよりご覧いただけるようです♪

間切時代

1665年まで今帰仁間切に看守一族がおり、今帰仁間切に地頭代などの間切役人がいました。

その頃、『みやきせん』に今帰仁の今帰仁が当てられるようになり、村名として漢字が当てられます。

『絵図郷村帳』では今帰仁(ナチジン)・おや泊(ウェドゥメー)・兼城(今の兼次のこと カニシ・派ハニシ)など現在の今帰仁村の19の字(あざ)に漢字が割り当てられている事が記されています。

監守一族が引き上げた翌年1666年になると、今帰仁間切を分割して伊野波(本部)間切が創設され、

これまでの今帰仁間切の領域は今の今帰仁村の規模になったようです。

今帰仁間切に首里から監守や今帰仁阿応理屋恵(あおりやえ)の一族が派遣された事で、

周辺の村の習俗や祭司や言葉などに影響を受けたようです。

この阿応理屋恵(あおりやえ)というのが、神人組織の中で三十三君と呼ばれるノロの一人。

その一族が派遣されたという事ですね。

今帰仁城の前に広がっていた「アタイバル」と呼ばれた集落にあった殿内を今泊集落に引っ越しをし、現在も大切に守られています。

今帰仁城跡の前の芝生には、その阿応理屋恵ノロ殿内火之神の祠があり、

とても神聖な場所のため決して石垣に座ったりしないように!

怒られるのではなく、何か悪い事が起こってしまうかもしれません。

また、現在も残されている今泊殿内も、中は写真を撮らないように!

撮っている記事を見つけ、見ただけでちょっと具合が悪くなりました。

寄留人からの影響を受けた今帰仁村

18世紀中期ごろになると、首里・那覇から寄留人がやってきました。

寄留人の比率が高い村は言葉や家庭の祭祀など、影響を受けるそうです。

寄留人とは琉球新報によると、

"1882年ごろから沖縄にやってきた他府県の商人で、大阪と鹿児島出身が主。米、砂糖などの取引をほぼ独占。議員になる者もいて沖縄の経済、政治の一大勢力となった。これらの商人を保護する知事もいて、県民が反発した。"(引用:琉球新報)

今帰仁村は、外からの影響を受けた村だったのですね。

独特な文化が根強く残っている今帰仁村。

特に今泊では、棒術を伝統文化として受け継がれています。

まとめ!

ザーッと説明しましたが、如何でしたでしょうか。

知識を持ってから行くと、今帰仁城跡もノロ殿内も今泊も

今帰仁の美しい風景もまた違ったものに見えてくるのではないでしょうか。

今帰仁村は本当に美しい村。

そして、神々しい村。

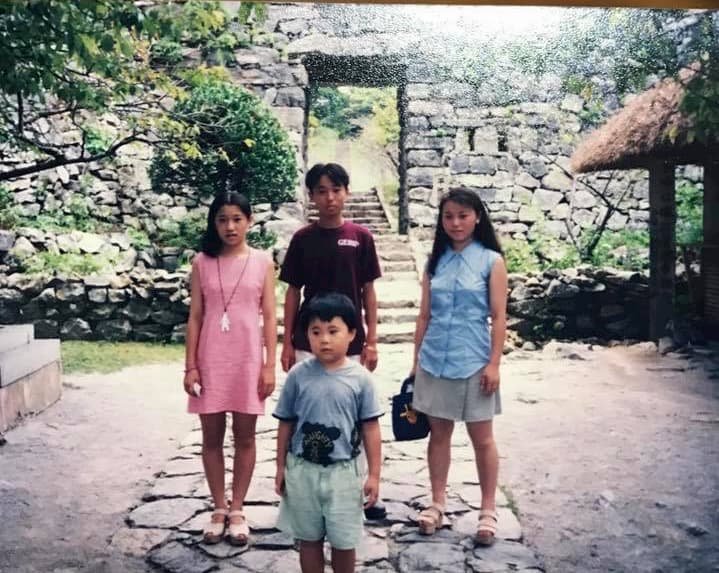

実は私は中学2年生の時に、家族旅行で沖縄に来て、その際に『沖縄に住みたい!』と思い、

その気持ちをずーっと忘れずにいたら約20年後に引っ越しが自然と決まりました。

そして今帰仁村観光協会の職員になり、今帰仁城跡で大きなイベントを行い、その後退職。

帰省時にアルバムを見ていたら、中学生のその旅行で、今帰仁城跡に来ていた事が分かりました。

昔憧れた沖縄、そして今帰仁城跡にも訪れており、その後沖縄に住んで今帰仁村観光協会で働き、

今帰仁城跡の美しさを知り、もっと広めたいと思い今帰仁城跡でイベントをした。

なんだかとても縁を感じました。

沖縄の人にそれを言うと、「呼ばれたんだはずね」と。

そんな、不思議な村、今帰仁村。是非遊びに行ってくださいね♪

もっと沖縄を詳しくなりたい方にオススメの書籍!

太陽の棘 原田マハ著

原田マハさんは、沖縄に訪れた時に何か書きたいと!と思って沖縄の物語を書いてくれました。

それが『カフーを待ちわびて』。

2005年のデビュー作にも関わらず第1回日本ラブストーリー大賞受賞しました。

その後、この今帰仁村で映画版『カフーを待ちわびて』が撮影されたのです。

ですが原田マハさん。何か違和感を抱いたようで

沖縄の、自分たちが見る『美しい島国』という顔だけでなく

沖縄戦で苦しんだ沖縄を書かなければならない、という使命感を抱き

生まれた作品が『太陽の棘』。

読み始めからスッと情景が思い描け、沖縄に1度は来た事がある人は

とてつもない感銘を受けると思います。

是非ご一読を!